Pemerintah kolonial Belanda, tahun 1800an, ingin membentuk citra kolonial pada kota-kota di Hindia Belanda.[1] Adanya alun-alun merupakan bagian pusat kota tradisional yang penting, sehingga dapat dipakai sebagai modal awal untuk membentuk citra tersebut. Keberadaan alun-alun dimunculkan sebagai pusat administrasi serta kontrol pemerintahan. Tapikal ibukota kabupaten di Jawa terdiri atas alun-alun sebagai pusat kota dan dilengkapi oleh rumah Bupati yang berhadapan dengan rumah Asisten Residen.

Tata letak kota yang dibangun kolonial Belanda didominasi oleh alun-alun yang terletak di pusat kota. Pada aksis Utara-Selatan di kedua ujung alun-alun terletak kediaman Asisten Residen dan Bupati, saling berhadapan. Sebagai perwakilan dari administrasi kolonial, pemandangan ini mengekspresikan keseimbangan kekuatan dalam masyarakat kolonial pada waktu itu.[2]

Pada ibukota kabupaten di Jawa, alun-alun mendominasi pusat kota. Kedudukan Bupati dianggap sejajar dengan kedudukan Asisten Residen. Kedudukan seperti ini diwujudkan secara fisik oleh pemerintah kolonial Belanda pada alun-alun kota kabupaten.

Tata letak kota di Jawa dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni sebelah Selatan alun-alun merupakan daerah yang sakral, daerah Utara alun-alun merupakan daerah yang profan. Sebelah Barat alun-alun terdapat bangunan tempat ibadah dan sebelah Timur biasanya terdapat bangunan resmi lain.

….Sebelah Barat alun-alun terletak sebuah masjid serta makam disampingnya. Di samping kiri dan kanan masjid ini terdapat tempat tinggal penghulu, barak polisi militer dan penjara. Sedangkan di sebelah Timur biasanya terdapat losmen, dan tempat tinggal orang-orang swasta Belanda. Di sebelah pojok Barat Laut dari alun-alun di seberang kantor Asisten Residen terdapat “kamar bola” sebuah klub orang-orang Belanda. Di sekeliling alun-alun itu terdapat bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal orang-orang penting pejabat Belanda.[3]Menurut Thelma dalam Handinoto, tapikal ibukota kabupaten di Jawa selain terdiri dari rumah Bupati dan Asisten Residen juga terdapat bangunan masjid, barak polisi militer dan penjara, losmen serta bangunan resmi lainnya. Letak bangunan tersebut berada di sekitar alun-alun.

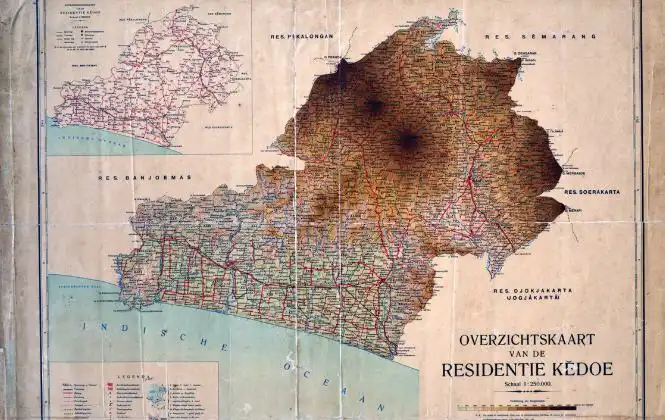

Pada abad ke-19, Magelang merupakan kota yang mempunyai dua fungsi yaitu ibukota kabupaten dan ibu kota karesidenan. Menurut Nessel van Lissa dalam majalah Magelang Vooruit, Magelang ditetapkan sebagai ibukota kabupaten pada tahun 1813.[4] Pada perkembangan selanjutnya Magelang ditetapkan sebagai ibukota Karesidenan Kedu tahun 1818 dan dijadikan kota militer (Garnizun) pada tahun 1828.

Struktur inti kota Magelang pada masa kolonial Belanda sedikit berbeda dengan kota-kota di Jawa lainnya. Kota-kota kolonial di Jawa pada umumnya terdapat pola penyeimbangan antara kediaman Asisten Residen (simbol penguasa kolonial) dan kediaman Bupati (simbol penguasa lokal).[5] Penempatan kedua bangunan itu biasanya diatur secara simetris untuk mencapai keselarasan berdasarkan azaz mikrokosmos dualistis[6]. Sedangkan struktur inti kota Magelang, penempatan dua simbol penguasa tersebut tidak menggunakan azaz mikrokosmos dualistis namun lebih mengutamakan fungsi dan keadaan geografis alamnya.[7]

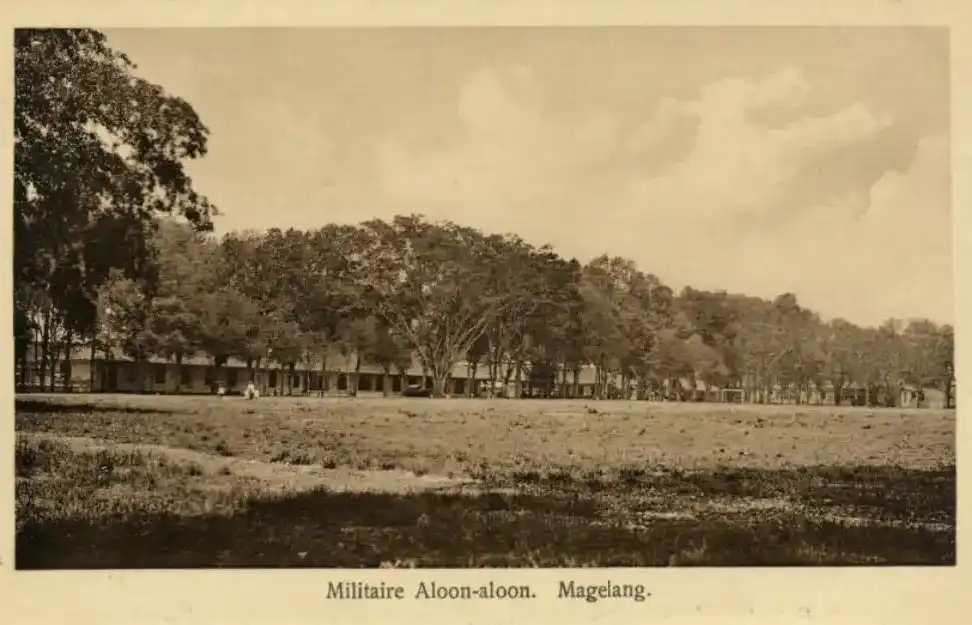

Struktur inti kota Magelang terdiri atas: (1) alun-alun, (2) Kadipaten (rumah Bupati), (3) Kantor Residen, (4) Masjid, (5) Perumahan Petinggi Belanda dan (6) Pecinan. Alun-alun merupakan lapangan rumput luas yang dikelilingi oleh pohon beringin di tengahnya. Alun-alun kota Magelang dibangun pada tahun 1810. Peletak dasar pembuatan alun-alun adalah Bupati Danoekromo. Alun-alun sebagai bagian utama kota terletak di pusat kota.[8]

Perihal tata kota, yang sangat jelas tampak di Magelang, Belanda dimana-mana selalu menanam pohon-pohon rindang yang sejuk dan menikmatkan peri kehidupan serta pergaulan penduduknya. Mereka menjaga falsafah dan adat tata kota Jawa yang berpusat pada alun-alun, dengan pohon-pohon beringin yang penuh kewibawaan; sebagai pusat rekreasi juga, tapi terutama selaku ekspresi kebesaran negara, sekaligus keakraban intim antrpenduduk.[9]

Pemerintah kolonial Belanda menjadikan alun-alun Magelang sebagai pusat kontrol karena alun-alun Magelang sejak dulu telah dijadikan pusat pemerintahan. Selain itu, alun-alun juga berfungsi sebagai salah satu identitas bagi kota Magelang.

Kadipaten atau rumah bupati di Jawa selalu dibangun untuk menjadi miniatur Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta. Pada rumah bupati biasanya terdapat pendopo yang berhadapan langsung dengan alun-alun. Hal ini sengaja diciptakan oleh para bupati untuk bisa menjadi miniatur dari Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta. Rumah bupati di Magelang dibangun sebagai repelika Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta yang terletak di sebelah Utara alun-alun.[10] Pembangunan rumah bupati Magelang dilakukan pada tahun 1810. Pada saat itu Bupati pertama yang memerintah Magelang adalah Danoekromo yang kemudian bergelar Danoediningrat I.

Menurut sistem pemerintahan kolonial, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, 18 Karesidenan yang masing-masing dibawahi oleh seorang residen, serta 66 Kabupaten yang masing-masing dikuasai bersama oleh Asisten Residen (Orang Belanda) dan seorang (Bupati).[11] Pada pusat kota kabupaten inilah dibekukan semacam lambang pemerintahan bersama antara Asisten Residen dan Bupati dalam bentuk fisik.

Magelang memiliki dua fungsi kota strategis sebagai ibukota kabupaten sekaligus ibukota karesidenan sehingga pada tahun 1813 dibangun kediaman residen Kedu. Kediaman residen Kedu dibangun oleh JC. Sculze atas perintah Gubernur Jenderal Belanda. Awalnya bangunan ini terbuat dari bambu namun pada tahun 1819 dibangun kembali menjadi semi permanen dari bata, semen, dan bambu. Kediaman residen atau Karesidenan berada di sebelah Barat alun-alun.[12] Bangunan ini menghadap kearah panorama alam berupa gunung-gunung yang dapat langsung dilihat dari pendopo Karesidenan.

Pada tata kota masa kolonial, seringkali terdapat masjid yang terletak di sebelah Barat dari alun-alun. Demikian pula di Magelang, masjid dibangun di sebelah barat alun-alun yang dilengkapi dengan tempat wudhu dan makam Islam. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1810.[13]

Di sisi sebelah barat alun-alun terletak Masjid Agung; dan boleh dikatakan masjid di Magelang pada waktu itu merupakan masjid modern yang paling indah di Jawa. Agung tetapi proposional suasananya, yang mengingatkan ukuran kemanusiawian. Dibuat dari beton tulang baja, tetapi seluruh desain serta suasananya benar-benar berhasil khas pribumi, unik tetapi harmonis, luwes, dan indah. Megah tetapi tidak kolosal.[14]

Pada masa kolonial Belanda, masjid di Magelang merupakan masjid modern yang paling indah di Jawa. Bangunan masjid dibuat dari beton tulang baja, tetapi seluruh desain dan suasana khas pribumi yang unik, harmonis, luwes dan indah.

Semenjak Magelang berkembang menjadi ibukota kabupaten dan ibukota karesidenan, banyak orang Belanda yang berdatangan ke kota tersebut. Pemerintah kolonial Belanda lalu membangun Hotel Lotze untuk mengatasi banyaknya pendatang Belanda. Hotel Lotze dibangun pada tahun 1840 dan terletak di sebelah Timur alun-alun. Setelah dibangun hotel tersebut, muncul banyak perumahan-perumahan petinggi Belanda disekitar alun-alun dan di daerah Banyemanweg. Salah satu perumahan Belanda yang dibangun di daerah Banyemanweg adalah rumah Tuan Lotze.[15] Rumah Tuan Lotze dibangun mengarah ke Barat dengan pemandangan pegunungan yang indah.Orang Cina mulai berdatangan ke Magelang sejak dibukanya perkebunan dan diperkuatnya kedudukan Magelang sebagai kota militer (Garnizun). Pecinan di Magelang mulai dibangun antara tahun 1825 sampai 1830. Pecinan tersebut dibangun di sebelah Selatan alun-alun.[16] Pemerintah kolonial Belanda memang sengaja menempatkan orang Cina kedalam satu wilayah perkampungan setelah terjadi pemberontakan orang Cina di Batavia tahun 1740.[17]

Pada jalan utama di sekitar alun-alun itu terdapat aktifitas komersial, dimana terdapat “kampung Cina” yang cukup padat dan disekitar pasar yang kebanyakan terdiri dari toko-toko kecil serta pengrajin seperti tukang kunci, tukang lemari, tukang kayu dan sebagainya.[18]Lingkungan Pecinan mempunyai pemimpin sendiri yang diangkat atas persetujuan pemerintah Belanda. Para pemimpin Cina ini kemudian diberi pangkat mayor, kapten, letnan dan sebagainya. Pemimpin Cina ini adalah orang-orang kaya yang berpengaruh dalam masyaraktanya.

Kelenteng merupakan salah satu fasilitas peribadatan orang Cina. Kelenteng biasanya dibangun satu kawasan dengan alun-alun. Bangunan tersebut berada di bagian Selatan alun-alun. Pada tahun 1864 Kapitan Be Koen Wie (Tjok Lo) membangun klenteng Liong Hiok Bio.[19] Selain kelenteng, bangunan lain yang berdekatan dengan Pecinan adalah pasar tradisioal.

Struktur inti kota Magelang pada masa kolonial tidak mengikuti pola tipologi kota kolonial Belanda yang lain karena Magelang memiliki pola peletakan struktur tata kota sendiri. Struktur inti kota Magelang tidak menonjolkan keseimbangan antara penguasa lokal dan kolonial karena pemerintah kolonial Belanda mempertimbangkan fungsi strategis kota Magelang dan keadaan panorama alam kota Magelang yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Fungsi strategis kota Magelang berkaitan dengan ditetapkannya Magelang sebagai ibukota kabupaten, ibukota karesidenan, dan sebagai kota militer (Garnizun).

[1] Handinoto dan Paulus H. Soehargo, Perkembangan Kota & Arsitektur Kolonial Belanda di Malang, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen PETRA Surabaya dan Penerbit ANDI, 1996, hlm. 18.[2] Ibid., hlm. 19[3] Handinoto, Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa Kolonial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 6. [4] Soekimin Adiwiratmoko, Penelusuran Nama dan Hari Lahir Kota Magelang, Magelang: Departemen Dalam Negeri, 1988, hlm. 5.[5] Tipologi Ibukota Jawa dapat dilihat pada lampiran No 14, hlm 144.[6] Menurut azaz mikrokosmos dualistis setiap kota tradisional di Jawa dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian profan di sebelah utara dan bagian sakral di sebelah selatan. Perwujudan dari azaz mikrokosmos dualistis tersebut yakni tampak dari penempatan benda secara simetris. Bentuk penataan simetris dimaksudkan untuk melambangkan keadaan haramoni terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan. Lihat Handinoto Handinoto dan Paulus H. Soehargo, op.cit., hlm. 13.[7] Perbedaan tipologi ibukota di Jawa dan kota Magelang dapat dilihat pada lampiran No. 15, hlm. 145.[8] Foto Alun-Alun dapat dilihat pada lampiran No. 16, hlm. 146.[9] Y. B. Mangunwijaya, Magelang, Archiple, Vol. 37, 1989, hlm. 328.[10] Foto Kadipaten dapat dilihat pada lampiran No. 17, hlm. 147.[11] Handinoto, op.cit., hlm. 228. [12] Foto Karesidenan dapat dilihat pada lampiran No. 34, hlm. 165.[13] Foto Masjid dapat dilihat pada lampiran No. 18, hlm. 148.[14] Y. B. Mangunwijaya, Di Bawah Bayang-Bayang Adikuasa, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987, hlm. 122. [15] Wahyu Utami, Sejarah Perkembangan Kota Magelang, Magelang, tanpa tahun, hlm. 3. [16] Foto Pecinan dapat dilihat pada lampiran No. 19, hlm. 149.[17] Handinoto, op.cit., hlm. 2. [18] Ibid., hlm. 6.[19] Foto Klenteng dapat dilihat pada lampiran No. 20, hlm. 150.